タイムテーブル[12/3]

※プログラムは予告なく変更となる場合がありますので、ご了承ください。

- 「自動車機能安全カンファレンス」プログラム委員長

- 一般財団法人日本自動車研究所

新モビリティ研究部 - 研究主幹 シニアエグゼクティブ

- 谷川 浩

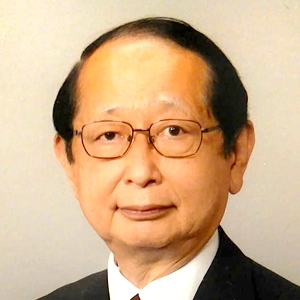

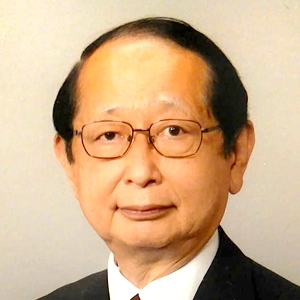

- 一般財団法人日本自動車研究所

- 代表理事・研究所長

- 鎌田 実

セッション概要

K1 基調講演「自動運転の現状と展望」

自動運転への取り組みが本格化してから10年以上が経過した。法制度が整備され、技術開発も色々なされ、実証実験も数多く実施されるようになったが、本格的な社会実装はまだまだのところである。本講演では、これまでを振り返り、現状がどうであって、課題が何であるかを示し、今後に向けた私見を述べる。

1987年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、1990年東京大学講師、2002年東京大学教授、2009年東京大学高齢社会総合研究機構機構長などを経て、2020年日本自動車研究所所長。専門は車両工学、生活支援工学、ジェロントロジー。経産省・国交省の自動走行ビジネス検討会座長などを務めた。

- ブラック・ダック・ソフトウェア合同会社

- セールスエンジニアリング

- マネージャー

- 勝岡 宣彦

セッション概要

S1 特別講演「AIが書いたコードは安全か?機能安全規格とセキュリティの観点から考察する」

AIによるコード生成が自動車ソフトウェア開発の効率を高める一方で、ISO 26262(機能安全)およびISO 21434(サイバーセキュリティ)への適合性が新たな課題となっています。本講演では、アプリケーションセキュリティ企業の視点から、AI生成コードの品質とセキュリティ面での課題を見ながら、静的解析ツールの活用やCI/CDパイプラインによる自動化、DevSecOpsの実践を通じて、安全性とセキュリティ要件を両立させる開発プロセスの構築方法を紹介します。

半導体技術商社のソフトウェア部門にてエンジニアとして組み込みソフトウェアの開発を行い、その後FAEとしてソフトウェア品質に関わる製品を、家電、車載、FA、放送、ゲーム等、幅広い分野の顧客に対しプリセールスからポストセールスまでを担う。2017年からアプリケーション・セキュリティ業界にて自動車・エンベデッド業界を中心に、高品質でセキュアなソフトウェアの開発を支援するソリューションに従事。

- ナビゲーター

- 「自動車機能安全カンファレンス」プログラム委員長

- 一般財団法人日本自動車研究所

新モビリティ研究部

研究主幹 シニアエグゼクティブ - 谷川 浩

お昼休憩

- 株式会社デンソー

- 技術企画部 ソフトR&D室

- 課長

- 桑島 洋

セッション概要

A1-1 招待講演「車載AI安全規格ISO/PAS 8800の概要と今後の動向」

自動運転をはじめとするCASEの進展に伴い,車載電子システムの高度化が加速しており,AIの活用は不可欠である.AIによる機能は説明性や保証が難しく,安全関連システムへの適用には特に注意が必要である.この課題に対応するため, AI技術を車載システムの安全領域に適用するためのガイダンス整備が急務となり,自動車業界のAI安全規格ISO/PAS 8800が2024年12月に発行された.ISO/PAS 8800は,既存のISO 26262 (機能安全) およびISO 21448 (SOTIF) を基盤とし,AIの安全性を管理するフレームワークを定義している.本講演ではISO/PAS 8800の概要と今後の標準化動向を紹介する.

2008年大阪大学大学院工学研究科修士課程修了。マイクロソフトディベロップメント株式会社、スタンフォード大学訪問研究員を経て、デンソーでAI品質・安全の研究開発、プロセス構築、国際標準化に従事。2021年東京工業大学工学院博士後期課程単位取得満期退学.博士 (工学)。ISO/IEC JTC 1/SC 42, ISO/TC 22/SC 32/WG 14エキスパート、ISO/PAS 8800 (AI安全) 国際サブチームリーダー、自技会機能安全分科会WG14 Safety & AI 小委主査、産総研AI品質マネジメント委員会委員、AI品質マネジメントイニシアティブ発足メンバー

- パーソルクロステクノロジー株式会社

- セキュリティ本部 ビークルセキュリティ部

- シニアエキスパート

- 平田 博

セッション概要

A1-2 ソリューション講演「機能安全とサイバーセキュリティの統合的アプローチ「自動運転時代の課題と未来」」

自動運転技術がもたらす未来は、私たちの移動生活を根本から変える可能性を秘めている。しかし、機能安全とサイバーセキュリティを確立しなければ、その未来は実現しません。業界全体で協力し、リスクに向き合い、そのリスクを許容可能なレベルまで低減させることが重要である。

機能安全とサイバーセキュリティを両立させるためには、大別し「技術的な課題」と「適応を要する課題」がある。

本講演では、課題解決のための重要なポイントを紹介。

OEMで車両トータル開発工程を熟知、またドイツサプライヤーで車載システム開発およびプロジェクトマネジメントに約20年従事

法規および各種国際規格に基づく、製品品質改善を日本で6年、欧州で5年活躍

開発現場と同じ目線で課題に向き合い、「感動体験型」のプロセス変革および組織変革を推進

- ナビゲーター

- 「自動車機能安全カンファレンス」プログラム委員

- 株式会社BREXA Technology

- 大村 一世

休憩

- 名古屋大学

- 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所

- 所長・教授

- 高田 広章

セッション概要

A2-1 招待講演「E2E自動運転と安全性」

最近、自動運転システムの全体をAI(学習ベース)で実現するE2E自動運転の技術が急速に進歩し、実用化されつつある。本講演では、E2E自動運転とは何か、その分類について説明し、ルールベースと比較した場合の利点・欠点や課題について述べる。その上で、運転の安全性と円滑性がトレードオフの関係にあることを説明し、E2E自動運転の安全性や今後の方向性について議論する。

東京大学助手、豊橋技術科学大学助教授等を経て、2003年より名古屋大学教授。リアルタイムOS、リアルタイム性保証技術、車載組込みシステム/ネットワーク技術、組込みシステムのディペンダビリティ、ダイナミックマップ、協調型自動運転等の研究開発に従事。オープンソースのリアルタイムOS等を開発するTOPPERSプロジェクトを主宰。博士(理学)。

- LDRA

- principal field application engineer and multicore lead

- Alex Lim

セッション概要

A2-2 ソリューション講演「自動運転システム向け安全なソフトウェアの開発」

ADAS機能は通常、ISO 26262に基づくより高い自動車安全度水準(ASIL)が割り当てられており、より厳格な開発、検証、および検証プロセスが求められる。本講演では、システムおよびソフトウェア開発プロセスの改善に必要な主要領域と、これらの要求を満たすツールについて考察する。これらの改善が不可欠である理由を説明し、ADASシステムおよびソフトウェアの提供と標準規格への準拠をどのように加速できるかを示す。

LDRAの主席フィールドアプリケーションエンジニアとして、自動車、航空宇宙等の安全性が極めて重要な分野の顧客企業を支援する。また、ADASのイノベーションを推進し、RTOSおよびシリコンベンダーの安全目標達成を支援し、航空電子機器サプライヤーが進化する標準規格に準拠できるよう支援してきた。自動運転に関するカンファレンスやFACEなどのイベントで頻繁に講演を行っている。経歴には、宇宙ミサイルシステムセンターにおける飛行安全ソフトウェアとUAV自動操縦シミュレーションの業務が含まれる。

- 一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会(DEOS協会)

- DEOS 自動車応用部会

- 副主査

- 近美 克行

セッション概要

A2-3 ソリューション講演「安全・安心・高品質を目指しながらも開発現場活動が陥りがちな罠 ーヒヤリ・ハット事例に学ぶ車載ソフトウェア開発プロジェクトの分析と改善ー」

ディペンダビリティ技術推進協議会(DEOS協会)では総合信頼性(信頼性や安全性など、システムに要求される品質の総称)について継続して議論し、国際規格IEC62853(JIS C 62853)の発行を主導してきた。DEOS自動車応用部会では会員企業から様々なコンテキストを持つエンジニアが参加し研究を進めている。本セッションでは成果の1つである「ヒヤリ・ハット事例に学ぶ⾞載ソフトウェア開発プロジェクトの分析と改善」を紹介し、安全・安心・高品質を目指しながらも現場が陥る罠について議論していく。

業務では主に組み込み分野での製品やソフトウェアの品質保証業務やテスト業務に従事。ここ数年はSEPG/PMOとしてシステムやソフトウェアの開発現場にて、プロセス、マネジメント、プロダクトの3つの側面から改善を推進している。ディペンダビリティ技術推進協会・自動車応用部会には2017年より参加。現在同部会副主査。各社からの参加メンバーと共に、規格の知見を現場に生かすために日々議論を進めている。

- ナビゲーター

- 「自動車機能安全カンファレンス」プログラム委員

- 一般社団法人 人間中心社会共創機構 副理事長

- 九州工業大学 客員教授

- 田丸 喜一郎

休憩

- パネリスト

- 一般財団法人日本自動車研究所

- 代表理事・研究所長

- 鎌田 実

- パネリスト

- 名古屋大学

- 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所

- 所長・教授

- 高田 広章

- パネリスト

- 株式会社ティアフォー

- ディスティングイッシュト・エンジニア

- 安藤 俊秀

- モデレータ

- 「自動車機能安全カンファレンス」プログラム委員長

- 一般財団法人日本自動車研究所

新モビリティ研究部 - 研究主幹 シニアエグゼクティブ

- 谷川 浩

- モデレータ

- 「自動車機能安全カンファレンス」プログラム委員

- 一般社団法人人間中心社会共創機構/副理事長

- 九州工業大学 客員教授

- 田丸 喜一郎

セッション概要

P1 パネルディスカッション「自動運転×AI×機能安全――安全設計の新たなフレームワークを探る」

1987年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、1990年東京大学講師、2002年東京大学教授、2009年東京大学高齢社会総合研究機構機構長などを経て、2020年日本自動車研究所所長。専門は車両工学、生活支援工学、ジェロントロジー。経産省・国交省の自動走行ビジネス検討会座長などを務めた。

東京大学助手、豊橋技術科学大学助教授等を経て、2003年より名古屋大学教授。リアルタイムOS、リアルタイム性保証技術、車載組込みシステム/ネットワーク技術、組込みシステムのディペンダビリティ、ダイナミックマップ、協調型自動運転等の研究開発に従事。オープンソースのリアルタイムOS等を開発するTOPPERSプロジェクトを主宰。博士(理学)。

1988年に日本電装(現デンソー)に入社し、ソフトウエア開発を中心に、自動車の各種電子システム製品などの研究開発に従事。2019年にティアフォーに入社。技術本部バイス・プレジデントを経て、現職。